-

iOS 4 Mobile Safari 5.0.2

- #1

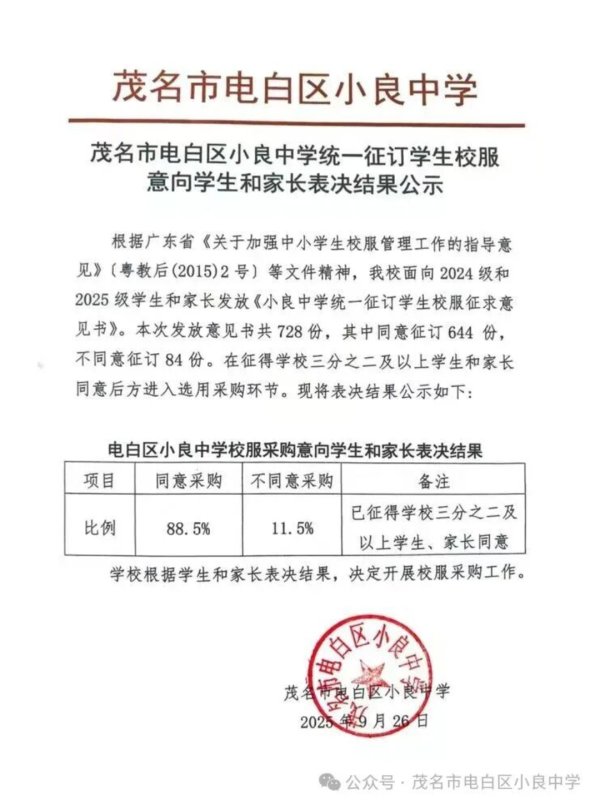

最近电白区部分学校发布的学生校服自愿订购家长告知书,看似遵循“自愿原则”,实则暗藏诸多不合理之处,背后折射出的教育管理乱象,更需教育部门深刻反思与整改。

告知书中,“校服征订完全采取家长、学生自愿的原则”一句格外醒目,但现实中“被自愿购买”“不买班级扣分”的潜规则,却让这份“自愿”沦为空谈。家长本应有权根据家庭实际情况决定是否订购,可当“不订购”与“班级荣誉”捆绑,当孩子可能因未穿校服面临集体压力,所谓的“自愿”早已变质为“被迫”。这种以“集体”之名行“强制”之实的做法,不仅违背了教育部《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》中“自愿选购”的核心精神,更无视家长的自主选择权,伤害了家长对教育部门的信任。

再看告知书中提及的校服采购依据,虽罗列了茂名市电白区教育局相关方案及多份文件,但文件的“合规性”却难掩执行中的“漏洞”。一方面,“由学生、教师及家长代表选定校服样式”的表述模糊,家长代表如何产生、是否真正代表多数家长意愿,均未明确说明,这为采购过程中的“暗箱操作”留下空间;另一方面,“全过程接受监督”的承诺缺乏具体可操作的监督机制,家长既无法参与采购价格的核算,也难以知晓中标厂家选择的详细流程,所谓“监督”沦为一纸空文。更值得警惕的是,“不买班级扣分”的隐性规定,本质上是将校服订购与班级考核挂钩,用行政权力施压家长,这种做法不仅背离了校服“培养集体荣誉感”的初衷,更扭曲了教育评价的导向,让“立德树人”的教育目标蒙上功利色彩。

教育部门作为校服管理的责任主体,本应是政策的“执行者”和家长权益的“守护者”,但从此次告知书暴露的问题来看,部分教育部门却存在“监管缺位”“权责错位”的问题。要么对学校的强制订购行为视而不见,要么以“文件合规”掩盖执行偏差,未能真正站在家长和学生的立场解决问题。校服订购的核心是服务学生、方便家长,而非成为学校管理的“工具”或利益输送的“渠道”。教育部门若不能正视“被自愿”“扣分施压”等乱象,不能建立透明、公正的采购与监督机制,不仅会加剧家长与学校的矛盾,更会损害教育的公信力。

期待相关教育部门能以此次问题为契机,深入调查校服订购中的违规行为,废除“不买扣分”等不合理规定,完善家长参与、全程透明的采购监督体系,让“自愿订购”真正回归本意,让校服成为传递校园文化的载体,而非家长的“负担”、教育的“污点”。

校服“质次校服“质量差、费用高、中间商赚差价”,核心是教育监管缺位下的利益失控,严重伤了家长的心。

家长不反对买校服,但难忍“高价买劣品”。花不少钱买来的校服,常是面料差、易损坏,甚至有安全隐患;而中间商靠挂靠、分包等手段层层加价,让“低成本劣品”变成“高定价校服”,最终由家长埋单。

教育部门作为监管方难辞其咎:质量把控流于形式,价格明细不公开,才给了乱象生存空间。要解决问题,就得严查中间商灰色链条,公开成本与质检报告,让采购透明化,让家长放心、学生穿得安心。

告知书中,“校服征订完全采取家长、学生自愿的原则”一句格外醒目,但现实中“被自愿购买”“不买班级扣分”的潜规则,却让这份“自愿”沦为空谈。家长本应有权根据家庭实际情况决定是否订购,可当“不订购”与“班级荣誉”捆绑,当孩子可能因未穿校服面临集体压力,所谓的“自愿”早已变质为“被迫”。这种以“集体”之名行“强制”之实的做法,不仅违背了教育部《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》中“自愿选购”的核心精神,更无视家长的自主选择权,伤害了家长对教育部门的信任。

再看告知书中提及的校服采购依据,虽罗列了茂名市电白区教育局相关方案及多份文件,但文件的“合规性”却难掩执行中的“漏洞”。一方面,“由学生、教师及家长代表选定校服样式”的表述模糊,家长代表如何产生、是否真正代表多数家长意愿,均未明确说明,这为采购过程中的“暗箱操作”留下空间;另一方面,“全过程接受监督”的承诺缺乏具体可操作的监督机制,家长既无法参与采购价格的核算,也难以知晓中标厂家选择的详细流程,所谓“监督”沦为一纸空文。更值得警惕的是,“不买班级扣分”的隐性规定,本质上是将校服订购与班级考核挂钩,用行政权力施压家长,这种做法不仅背离了校服“培养集体荣誉感”的初衷,更扭曲了教育评价的导向,让“立德树人”的教育目标蒙上功利色彩。

教育部门作为校服管理的责任主体,本应是政策的“执行者”和家长权益的“守护者”,但从此次告知书暴露的问题来看,部分教育部门却存在“监管缺位”“权责错位”的问题。要么对学校的强制订购行为视而不见,要么以“文件合规”掩盖执行偏差,未能真正站在家长和学生的立场解决问题。校服订购的核心是服务学生、方便家长,而非成为学校管理的“工具”或利益输送的“渠道”。教育部门若不能正视“被自愿”“扣分施压”等乱象,不能建立透明、公正的采购与监督机制,不仅会加剧家长与学校的矛盾,更会损害教育的公信力。

期待相关教育部门能以此次问题为契机,深入调查校服订购中的违规行为,废除“不买扣分”等不合理规定,完善家长参与、全程透明的采购监督体系,让“自愿订购”真正回归本意,让校服成为传递校园文化的载体,而非家长的“负担”、教育的“污点”。

校服“质次校服“质量差、费用高、中间商赚差价”,核心是教育监管缺位下的利益失控,严重伤了家长的心。

家长不反对买校服,但难忍“高价买劣品”。花不少钱买来的校服,常是面料差、易损坏,甚至有安全隐患;而中间商靠挂靠、分包等手段层层加价,让“低成本劣品”变成“高定价校服”,最终由家长埋单。

教育部门作为监管方难辞其咎:质量把控流于形式,价格明细不公开,才给了乱象生存空间。要解决问题,就得严查中间商灰色链条,公开成本与质检报告,让采购透明化,让家长放心、学生穿得安心。